|

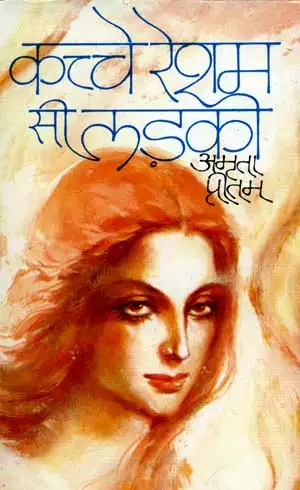

कहानी संग्रह >> दो खिड़कियाँ दो खिड़कियाँअमृता प्रीतम

|

334 पाठक हैं |

|||||||

दुनिया के निजाम पर व्यंग्य करती हुई कहानियाँ

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

दो खिड़कियाँ में पंजाबी की सुप्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम की

मर्मस्पर्शी रचनाएँ संग्रहीत हैं। इनमें से सात कहानियाँ एक लघु उपन्यास

की सबसे अंत में एक ऐसा प्रयोग है जिसमें दुनिया के नौ उपन्यासों में से

नौ पात्र चुनकर उनकी मनोदशा को समझने की कोशिश की गई है-हर पात्र की आत्मा

में पैठकर।

‘दो खिड़कियाँ’ जिसके आधार पर इस संग्रह का नामकरण हुआ है, दुनिया के निजाम पर भयानक व्यंग्य करती हुई कहानी है। इसकी नायिका के शब्द उसके कमरे की सामनेवाली खिड़की में से निकलकर बाहर सड़क पर चले गए हैं और अर्थ पिछली खड़की में से निकलकतर जंगल में खो गए हैं। छह अन्य कहानियों में स्त्री और स्त्री के रिश्ते का विश्लेषण है। इन छहों कहानियों का शीर्षक एक ही है-दो औरतें। पक्की हवेली’ शीर्षक लघु उपन्यास में भूत प्रेतोंवाली एक हवेली का दर्द एक छोटी-सी बच्ची की जबानी है जो मनुष्य के मन की गुत्थियों को समझने में असमर्थ है पर डरती-काँपती और रोती उसको समझने का प्रयत्न करती है।

संग्रह की सारी रचनाएँ अमृता प्रीतम की स्वभावगत भावुकता से ओत-प्रोत हैं और मन पर बड़ा कवित्वमय प्रभाव छोड़ती है।

‘दो खिड़कियाँ’ जिसके आधार पर इस संग्रह का नामकरण हुआ है, दुनिया के निजाम पर भयानक व्यंग्य करती हुई कहानी है। इसकी नायिका के शब्द उसके कमरे की सामनेवाली खिड़की में से निकलकर बाहर सड़क पर चले गए हैं और अर्थ पिछली खड़की में से निकलकतर जंगल में खो गए हैं। छह अन्य कहानियों में स्त्री और स्त्री के रिश्ते का विश्लेषण है। इन छहों कहानियों का शीर्षक एक ही है-दो औरतें। पक्की हवेली’ शीर्षक लघु उपन्यास में भूत प्रेतोंवाली एक हवेली का दर्द एक छोटी-सी बच्ची की जबानी है जो मनुष्य के मन की गुत्थियों को समझने में असमर्थ है पर डरती-काँपती और रोती उसको समझने का प्रयत्न करती है।

संग्रह की सारी रचनाएँ अमृता प्रीतम की स्वभावगत भावुकता से ओत-प्रोत हैं और मन पर बड़ा कवित्वमय प्रभाव छोड़ती है।

ज़िन्दगी के उन अर्थों के नाम—

जो पेड़ों के पत्तों की तरह

चुपचाप उगते हैं और

झड़ जाते हैं !

जो पेड़ों के पत्तों की तरह

चुपचाप उगते हैं और

झड़ जाते हैं !

दो खिड़कियाँ

इमारतों-जैसी इमारत थी, पाँच मंजिलोंवाली, जैसी और, वैसी वह। और जैसे औरों

में पन्द्रह-पन्द्रह घर थे, वैसे ही, उसमें भी। बाहर से कुछ भी भिन्न नहीं

था, सिर्फ अंदर से....

‘‘यह जो एक-सा दिखते हुए भी एक-सा नहीं होता, यह....’’डाँका इस ‘यह’ के आगे खाली जगह को देखने लगती...

‘‘खाली जगह का क्या होता है, उसे जब तक चाहे देखते रहो....पर जो खाली दिखता है, क्या सचमुच ही खाली होता है...’’ और डाँका को लगता जैसे ऐसी बहुत-सी बातें थीं जिनके शब्द उनके पास रह गए थे और अर्थ उस खाली जगह चले गए थे....

आज भी डाँका अपने बड़े कमरे की एक-एक चीज़ को देखती हुई शब्दों को ढूँढ़ने लगी, ‘‘न सही अर्थ, शब्द ही सही, पर वे भी कहाँ हैं ?’’

डाँका के बड़े कमरे में दो खिड़कियाँ थीं। आगेवाली खिड़की की तरफ बड़ी सड़क थी, वहाँ बड़ी रात तक लोग आते-जाते रहते थे। पर पीछे की खिड़की की तरफ एक जंगल था, जिसके पेड़ कहीं आते-जाते नहीं थे। और डाँका दोनों खिड़कियों को देखते-देखते रो-सी पड़ती, ‘‘लगता है शब्द आगेवाली खिड़की में से निकलकर बाहर बड़ी सड़क पर चले गए हैं, और अर्थ पीछे की खिड़की में से निकलकर बाहर जंगल में चले गए....’’

और उन दोनों खिड़कियों के बीच जो जगह थी, डाँका को लगा—वह दो देशों की सरहदों के बीच छोड़ी गई थोड़ी-सी जगह थी, जहाँ वह कई वर्षों से खड़ी थी। बड़ी अकेली थी, पर वर्षों से वहीं खड़ी थी। उसे ख्याल आया कि वह कभी इधर की या उधर की सरहद पार कर किसी एक तरफ क्यों नहीं चली गई थी ? पर उसे लगा—उसके पाँव जैसे वर्षों से हिलते नहीं थे। और वह हमेशा वहीं की वहीं खड़ी रही थी।

आगे की खिड़की में से बड़ा शोर आता था—लोगों के पाँव, ट्रामों के पहिए—जैसे शब्दों का खड़ाक होता है, पर पीछे की खिड़की में से कोई खड़ाक नहीं आता था—जैसे अर्थों का कोई खड़ाक नहीं होता, और सिर्फ पेड़ों के पत्तों की तरह चुपचाप उग आते हैं, और चुपचाप झड़ जाते हैं।

कमरे की चीज़ें भी वैसी ही थीं, जैसी वह आप। एक गहरी लाल मखमल का, शाही किस्म का दीवान था, जिसके ऊँचे बाजुओं पर सोने के रंग का पत्तर चढ़ा हुआ था। एक तरफ काली और चमकती हुई लकड़ी का मेज था, जिस पर नक्काशी का काम किया हुआ था। एक तरफ अलमारी थी, जिसमें लम्बी गर्दन वाली काँच की सुराहियाँ थीं, नीले फूल से चित्रित प्लेटें थीं, और चाँदी के काँटे और चाँदी के चम्मच थे। तीनों दीवारों पर आयल पेंट की तीन बड़ी तस्वीरें थीं, जिनके बड़े-बड़े चौखट सोने के रंग के पत्तरों से मढ़े हुए थे। और इस बड़े कमरे के दूसरे कोने में रखा खाना खानेवाला एक बहुत बड़ा मेज था, जिसके गिर्द मखमल की, ऊँची पीठवाली, आठ कुर्सियाँ थीं। इसी बड़े कमरे में से एक दरवाजा एक छोटे कमरे में खुलता था, जिसमें एक पलँग था जिस पर रेशम की एक बहुत बड़ी शानदार चादर बिछी हुई थी। उसके दोनों तरफ रखी हुई पीतल, की तिपाइयों पर मीनाकारी की हुई थी। इसी कमरे की एक दीवार के साथ किताबों की अलमारी थी, जिसके खानों में बड़ी मँहगी जिल्दोंवाली किताबें चुनी हुई थीं।

इस सबकुछ की उमर भी डाँका जितनी थी—क्योंकि डाँका के बाप ने बताया था कि उसने यह सब डाँका के जन्म पर खरीदा था। और अब जैसे डाँका की जवानी ढल गई थी, इन चीजों की चमक-दमक भी ढल गई थी—सोने के रंग के पत्तर बुझ गए थे, मखमल फीका पड़ गया था।

ये चीज़ें भी डाँका की तरह बड़ी अकेली थीं—वह मेज पर खाना खाने बैठती तो आठ में से सात कुर्सियाँ खाली रह जातीं। नीले फूलोंवाली प्लेटों में से सिर्फ एक पानी से धुलती। चाँदी के चम्मचों में से सिर्फ एक चम्मच का इस्तेमाल होता। और रेशमी चादरवाले बड़े पलँग का सिर्फ एक कोना किसी जिंदा आदमी की साँसें सुनता।

आज पीछे की खिड़की में खड़े-खड़े डाँका को वह वक्त याद आ गया—जब ये सब-की-सब चीजें कहीं अलोप हो गई थीं। उसे, उसकी माँ की, और उसके बाप को, बागियों ने आधी रात को उनके घर से निकाल दिया था, घर और घर की एक-एक चीज़ छीन ली थी। फिर उन तीनों को एक कैम्प में रखा गया था, जहाँ से वे एक दिन उसके बाप को वहाँ ले गए थे जहाँ से वह कभी वापस नहीं आया था। और माँ पगलाई-सी मांस की एक गठरी बन गई थी। तब डाँका—एक कुँआरी कन्या....

उसका कौमार्य, डाँका को लगा, एक मर्द ने नहीं, राजनीति की एक घटना ने भंग किया था : राज्य बदला और राज्य का प्रबंध बदला। किसी का किसी चीज़ पर कोई हक नहीं रह गया था। किसी का किसी तरह के एतराज पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। काम भी वही करना होना था, जिसका हुक्म मिले, सोचना भी वही होता था जिसका फरमान हो। डाँका को उसके बाप ने तीन जुबानों की तालीम दी थी—एक अपने देश की जुबान, एक फ्रैंच और एक जर्मन—। इतनी तालीम किसी विरले के पास थी, इसलिए नई राजनीति को उसकी जरूरत थी। और डाँका ने जब उन जुबानों में वही लिखना शुरू किया, जिसका उसे हुक्म मिला था—तो उसे लगा—जैसे सरकारी हुक्म ने एक उचक्के मर्द की तरह उसका कौमार्य भंग कर दिया था।

बाप का कत्ल हुआ था, पर डाँका ने कत्ल होते अपनी आँखों से नहीं देखा था।

माँ जिस तरह से जी रही थी, उसे तब आँखों से देखना ऐसा था जैसे कोई रोज़ किसी को तिल-तिल कत्ल होते देखे। माँ चारों तरफ देखा करती थी पर पहचानती कुछ नहीं थी। कभी डाँका का हाथ पकड़कर दूर तक देखते हुए पूछा करती, ‘‘हम कहाँ आ गए हैं ? हमारा शहर कहाँ गया ? यह किसका घर है ?’’ तो डाँका रोने-रोने को हो उठती थी...

और जब कुछ शांति सी हुई थी, डाँका को रहने के लिए यह घर मिला था, तब डाँका को एक ख्याल आया था—उसने ऊँची पदवी के अधिकारियों की मिन्नत की थी कि वह पहले से भी ज्यादा उनके हुक्म में रहेगी सिर्फ अगर कभी उसकी खिदमतों के बदले में से उसे कुछ वह सामान लौटा दिया जाए, जो कभी उसके बाप के वक्त घर में हुआ करता था।

डाँका की यह दरख्वास्त मंजूर हो गई थी और डाँका के इस ख्याल ने सचमुच ही उसकी मदद की थी—माँ की आँखों में कुछ पहचान लौट आई थी। कई बार वह उठकर मेजों की कुर्सियों को खुद पोंछने लगती थी। और फिर उसने यह पूछना छोड़ दिया था कि यह घर किसका था।

सो डाँका के घर में कुछ वही चीज़े थीं, जो एक दिन अलोप भी हुई थीं और प्रकट भी।

‘‘पर,’’ डाँका सोचा करती, ‘‘जो कुछ ख़्यालों और सपनों में से अलोप हो गया है, वह ?....’’ और डाँका उस ‘वह’ के आगे की खाली जगह को कितनी-कितनी देर तक घूरती रहती...

‘‘यह जो एक-सा दिखते हुए भी एक-सा नहीं होता, यह....’’डाँका इस ‘यह’ के आगे खाली जगह को देखने लगती...

‘‘खाली जगह का क्या होता है, उसे जब तक चाहे देखते रहो....पर जो खाली दिखता है, क्या सचमुच ही खाली होता है...’’ और डाँका को लगता जैसे ऐसी बहुत-सी बातें थीं जिनके शब्द उनके पास रह गए थे और अर्थ उस खाली जगह चले गए थे....

आज भी डाँका अपने बड़े कमरे की एक-एक चीज़ को देखती हुई शब्दों को ढूँढ़ने लगी, ‘‘न सही अर्थ, शब्द ही सही, पर वे भी कहाँ हैं ?’’

डाँका के बड़े कमरे में दो खिड़कियाँ थीं। आगेवाली खिड़की की तरफ बड़ी सड़क थी, वहाँ बड़ी रात तक लोग आते-जाते रहते थे। पर पीछे की खिड़की की तरफ एक जंगल था, जिसके पेड़ कहीं आते-जाते नहीं थे। और डाँका दोनों खिड़कियों को देखते-देखते रो-सी पड़ती, ‘‘लगता है शब्द आगेवाली खिड़की में से निकलकर बाहर बड़ी सड़क पर चले गए हैं, और अर्थ पीछे की खिड़की में से निकलकर बाहर जंगल में चले गए....’’

और उन दोनों खिड़कियों के बीच जो जगह थी, डाँका को लगा—वह दो देशों की सरहदों के बीच छोड़ी गई थोड़ी-सी जगह थी, जहाँ वह कई वर्षों से खड़ी थी। बड़ी अकेली थी, पर वर्षों से वहीं खड़ी थी। उसे ख्याल आया कि वह कभी इधर की या उधर की सरहद पार कर किसी एक तरफ क्यों नहीं चली गई थी ? पर उसे लगा—उसके पाँव जैसे वर्षों से हिलते नहीं थे। और वह हमेशा वहीं की वहीं खड़ी रही थी।

आगे की खिड़की में से बड़ा शोर आता था—लोगों के पाँव, ट्रामों के पहिए—जैसे शब्दों का खड़ाक होता है, पर पीछे की खिड़की में से कोई खड़ाक नहीं आता था—जैसे अर्थों का कोई खड़ाक नहीं होता, और सिर्फ पेड़ों के पत्तों की तरह चुपचाप उग आते हैं, और चुपचाप झड़ जाते हैं।

कमरे की चीज़ें भी वैसी ही थीं, जैसी वह आप। एक गहरी लाल मखमल का, शाही किस्म का दीवान था, जिसके ऊँचे बाजुओं पर सोने के रंग का पत्तर चढ़ा हुआ था। एक तरफ काली और चमकती हुई लकड़ी का मेज था, जिस पर नक्काशी का काम किया हुआ था। एक तरफ अलमारी थी, जिसमें लम्बी गर्दन वाली काँच की सुराहियाँ थीं, नीले फूल से चित्रित प्लेटें थीं, और चाँदी के काँटे और चाँदी के चम्मच थे। तीनों दीवारों पर आयल पेंट की तीन बड़ी तस्वीरें थीं, जिनके बड़े-बड़े चौखट सोने के रंग के पत्तरों से मढ़े हुए थे। और इस बड़े कमरे के दूसरे कोने में रखा खाना खानेवाला एक बहुत बड़ा मेज था, जिसके गिर्द मखमल की, ऊँची पीठवाली, आठ कुर्सियाँ थीं। इसी बड़े कमरे में से एक दरवाजा एक छोटे कमरे में खुलता था, जिसमें एक पलँग था जिस पर रेशम की एक बहुत बड़ी शानदार चादर बिछी हुई थी। उसके दोनों तरफ रखी हुई पीतल, की तिपाइयों पर मीनाकारी की हुई थी। इसी कमरे की एक दीवार के साथ किताबों की अलमारी थी, जिसके खानों में बड़ी मँहगी जिल्दोंवाली किताबें चुनी हुई थीं।

इस सबकुछ की उमर भी डाँका जितनी थी—क्योंकि डाँका के बाप ने बताया था कि उसने यह सब डाँका के जन्म पर खरीदा था। और अब जैसे डाँका की जवानी ढल गई थी, इन चीजों की चमक-दमक भी ढल गई थी—सोने के रंग के पत्तर बुझ गए थे, मखमल फीका पड़ गया था।

ये चीज़ें भी डाँका की तरह बड़ी अकेली थीं—वह मेज पर खाना खाने बैठती तो आठ में से सात कुर्सियाँ खाली रह जातीं। नीले फूलोंवाली प्लेटों में से सिर्फ एक पानी से धुलती। चाँदी के चम्मचों में से सिर्फ एक चम्मच का इस्तेमाल होता। और रेशमी चादरवाले बड़े पलँग का सिर्फ एक कोना किसी जिंदा आदमी की साँसें सुनता।

आज पीछे की खिड़की में खड़े-खड़े डाँका को वह वक्त याद आ गया—जब ये सब-की-सब चीजें कहीं अलोप हो गई थीं। उसे, उसकी माँ की, और उसके बाप को, बागियों ने आधी रात को उनके घर से निकाल दिया था, घर और घर की एक-एक चीज़ छीन ली थी। फिर उन तीनों को एक कैम्प में रखा गया था, जहाँ से वे एक दिन उसके बाप को वहाँ ले गए थे जहाँ से वह कभी वापस नहीं आया था। और माँ पगलाई-सी मांस की एक गठरी बन गई थी। तब डाँका—एक कुँआरी कन्या....

उसका कौमार्य, डाँका को लगा, एक मर्द ने नहीं, राजनीति की एक घटना ने भंग किया था : राज्य बदला और राज्य का प्रबंध बदला। किसी का किसी चीज़ पर कोई हक नहीं रह गया था। किसी का किसी तरह के एतराज पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। काम भी वही करना होना था, जिसका हुक्म मिले, सोचना भी वही होता था जिसका फरमान हो। डाँका को उसके बाप ने तीन जुबानों की तालीम दी थी—एक अपने देश की जुबान, एक फ्रैंच और एक जर्मन—। इतनी तालीम किसी विरले के पास थी, इसलिए नई राजनीति को उसकी जरूरत थी। और डाँका ने जब उन जुबानों में वही लिखना शुरू किया, जिसका उसे हुक्म मिला था—तो उसे लगा—जैसे सरकारी हुक्म ने एक उचक्के मर्द की तरह उसका कौमार्य भंग कर दिया था।

बाप का कत्ल हुआ था, पर डाँका ने कत्ल होते अपनी आँखों से नहीं देखा था।

माँ जिस तरह से जी रही थी, उसे तब आँखों से देखना ऐसा था जैसे कोई रोज़ किसी को तिल-तिल कत्ल होते देखे। माँ चारों तरफ देखा करती थी पर पहचानती कुछ नहीं थी। कभी डाँका का हाथ पकड़कर दूर तक देखते हुए पूछा करती, ‘‘हम कहाँ आ गए हैं ? हमारा शहर कहाँ गया ? यह किसका घर है ?’’ तो डाँका रोने-रोने को हो उठती थी...

और जब कुछ शांति सी हुई थी, डाँका को रहने के लिए यह घर मिला था, तब डाँका को एक ख्याल आया था—उसने ऊँची पदवी के अधिकारियों की मिन्नत की थी कि वह पहले से भी ज्यादा उनके हुक्म में रहेगी सिर्फ अगर कभी उसकी खिदमतों के बदले में से उसे कुछ वह सामान लौटा दिया जाए, जो कभी उसके बाप के वक्त घर में हुआ करता था।

डाँका की यह दरख्वास्त मंजूर हो गई थी और डाँका के इस ख्याल ने सचमुच ही उसकी मदद की थी—माँ की आँखों में कुछ पहचान लौट आई थी। कई बार वह उठकर मेजों की कुर्सियों को खुद पोंछने लगती थी। और फिर उसने यह पूछना छोड़ दिया था कि यह घर किसका था।

सो डाँका के घर में कुछ वही चीज़े थीं, जो एक दिन अलोप भी हुई थीं और प्रकट भी।

‘‘पर,’’ डाँका सोचा करती, ‘‘जो कुछ ख़्यालों और सपनों में से अलोप हो गया है, वह ?....’’ और डाँका उस ‘वह’ के आगे की खाली जगह को कितनी-कितनी देर तक घूरती रहती...

[2]

डाँका ने मेज की एक दराज खोली, इस दराज में वह कुछ सिगरेट रखा करती थी, जो

उन बोझिल पलों में पिया करती थी—जब उसके प्राण, सिगरेट के धुएँ

की तरह, एक धुआँ-सा बन हवा में घुल जाना चाहते थे...

उसे वह दिन भी याद था, जब उसने पहला सिगरेट भी पिया था। एक दिन माँ पलँग की रेशमी चादर को पलँग पर बिछा रही थी कि उसे अचानक याद हो आया था, ‘‘डाँका ! यह चादर तुम्हारे पिता चीन से खरीदकर लाए थे, देखो मैंने उसे कितना सँभालकर रखा है।’’

जवाब में डाँकी की आवाज काँप गई थी, उसे खौफ-सा हुआ था कि अभी माँ को अपने मर्द की याद आ जाएगी और वह फिर बैठी-बैठी रोने लगेगी। पहले भी कई बार उसे बैठे-बैठे कुछ हो जाया करता था, पर गनीमत यह थी कि उसकी माँ को यह नहीं पता था कि उसका मर्द कत्ल हो चुका था। उसके अचानक गुम हो जाने के सदमे ने उसके होश कुछ इस तरह छीन लिए थे कि उसने खुद ही सोचा और खुद ही विश्वास बना लिया कि उसका मर्द किसी दूर देश में तिजारत करने के लिए चला गया था, पर उस दिन डाँका को लगा—माँ के होश लौट रहे थे, घर की चीजों ने उसकी कुछ पहचान लौटा दी थी, अगर उसे कैंप के दिनोंवाली लोगों की खुसर-पुसर याद हो आई...

डाँका ने उसका ध्यान चीज़ों में ही लगाए रखने के लिए जल्दी से पूछा था, ‘‘माँ, यह इतना खूबसूरत पलँग कहाँ से बनवाया था ?’’

‘‘तुम्हारे पिता एक तस्वीरों वाली किताब लाए थे, मालूम नहीं कहाँ से, उसमें इस पलँग का नमूना था....’’

‘‘कुर्सियों का नमूना भी उसमें था ?’’

‘‘हाँ, कुर्सियों का भी...ऐसी रंगीली तस्वीरें थीं, जैसे कुर्सियों पर सचमुच ही मखमली लगी हुई हो...’’

‘‘और माँ, ऐसी प्लेटें भी तो किसी और के पास नहीं...’’

ये तो वे फ्रांस से लाए थे, देखो मैंने इनमें से एक भी नहीं टूटने दी, अभी तक पूरी बारह हैं, गिनो तो भला...’’

डाँका चाहती थी कि माँ का ध्यान कहीं लगा रहे, भले ही प्लेटें और चम्मच गिनने में ही। पर उसे उसमें भी कठिनाई-सी अनुभव होती थी जब माँ को कुछ ऐसी ही चीजें याद आ जाती थीं, जो अब वहाँ नहीं थीं। एक दिन तो माँ ने मोतियों की एक कंघी के लिए सारा दिन मुसीबत किए रखी थी—एक-एक चीज़ खोलती और रखती और वह कंघी को ऐसे ढूँढ़ रही थी जैसे सुबह वह खुद ही कहीं रखकर भूल गई हो।

पर उस दिन माँ को किसी और चीज़ की याद नहीं आई थी। डाँका कुछ आश्वस्त हो चली थी कि अचानक माँ ने मेज़ की एक दराज़ खोलते हुए पूछा था :

‘‘अरी डाँका, तुम्हारे पिता जी का यहाँ खत पड़ा हुआ था, कहाँ गया ?’’

‘‘खत....’’ डाँका चौंक उठी।

‘‘कल तुम्हारे पिता का खत आया था कि अब वह बड़ी जल्दी आ जाएगा, मैंने कल तुम्हें बताया नहीं था ?’’

‘‘नहीं।’’

‘‘फिर खुशी में भूल गई हूँगी ? मैंने यहाँ मेज की दराज में रखा था...’’

डाँका को लगा—जैसे माँ को रात कोई सपना आया हो।

‘‘बोलती क्यों नहीं ? तुमने लिया है खत ?’’ मैं पूछ रही थी, पर डाँका से कुछ बोला नहीं जा रहा था।

माँ फिर खुद ही पूछ रही थी, ‘‘पैरिस से आया था ना ?’’ और खुद ही दलीलों में पड़कर कह रही थी, ‘‘वहाँ से इटली ना चला जाए, अगर इटली चला गया...’’

‘‘इटली....’’ डाँका ने माँ का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए धीरे-से कहा, ‘‘माँ, तुम कभी इटली गई हो ?’’

‘‘नहीं, पर मुझे यह पता है कि इटली गया मर्द जल्दी नहीं लौटता। कई तो लौटते ही नहीं। क्या पता तुम्हारे पिता भी....’’ और माँ कुछ ऐसी दलीलों में पड़ गई थी कि वह खड़ी नहीं रह सकी थी। वह पलँग की एक बाँही पर गुमसुम-सी बैठ गई थी।

डाँका के लिए माँ की यह हालत भी बुरी थी, जब वह पत्थर सी हो जाया करती थी। उसने माँ को एक असीम चुप्पी से बचाने के लिए पूछा, ‘‘पर माँ, लोग इटली जाकर लौटते क्यों नहीं ?’’

माँ कितनी ही देर उसके मुँह की तरफ देखती रही, फिर हँस-सी पड़ी, ‘‘मर्द किसी देश भी जाए, उसकी औरत डरती नहीं, पर अगर इटली जाए तो औरत को उसका भरोसा नहीं रहता...’’

‘‘पर क्यों ?’’ डाँका भी हँस-सी पड़ी थी।

‘‘तुम तो पगली हो,’’ माँ को यह बात बताने में शर्म-सी आ रही थी, पर फिर वह संकोच में कहने लगी थी, ‘‘इटली की औरतें मर्दों पर जादू कर देती हैं।...’’

और फिर माँ ने एक गहरी साँस लेकर कहा था, ‘‘हाय रे ! वह कहीं इटली न चला जाए ! फिर मैं उमर-भर यहाँ इंतजार करती रहूँगी...वह नहीं आएगा...’’

उस दिन अकेले बैठकर डाँका ने जिंदगी में पहला सिगरेट पिया था.....

उसे वह दिन भी याद था, जब उसने पहला सिगरेट भी पिया था। एक दिन माँ पलँग की रेशमी चादर को पलँग पर बिछा रही थी कि उसे अचानक याद हो आया था, ‘‘डाँका ! यह चादर तुम्हारे पिता चीन से खरीदकर लाए थे, देखो मैंने उसे कितना सँभालकर रखा है।’’

जवाब में डाँकी की आवाज काँप गई थी, उसे खौफ-सा हुआ था कि अभी माँ को अपने मर्द की याद आ जाएगी और वह फिर बैठी-बैठी रोने लगेगी। पहले भी कई बार उसे बैठे-बैठे कुछ हो जाया करता था, पर गनीमत यह थी कि उसकी माँ को यह नहीं पता था कि उसका मर्द कत्ल हो चुका था। उसके अचानक गुम हो जाने के सदमे ने उसके होश कुछ इस तरह छीन लिए थे कि उसने खुद ही सोचा और खुद ही विश्वास बना लिया कि उसका मर्द किसी दूर देश में तिजारत करने के लिए चला गया था, पर उस दिन डाँका को लगा—माँ के होश लौट रहे थे, घर की चीजों ने उसकी कुछ पहचान लौटा दी थी, अगर उसे कैंप के दिनोंवाली लोगों की खुसर-पुसर याद हो आई...

डाँका ने उसका ध्यान चीज़ों में ही लगाए रखने के लिए जल्दी से पूछा था, ‘‘माँ, यह इतना खूबसूरत पलँग कहाँ से बनवाया था ?’’

‘‘तुम्हारे पिता एक तस्वीरों वाली किताब लाए थे, मालूम नहीं कहाँ से, उसमें इस पलँग का नमूना था....’’

‘‘कुर्सियों का नमूना भी उसमें था ?’’

‘‘हाँ, कुर्सियों का भी...ऐसी रंगीली तस्वीरें थीं, जैसे कुर्सियों पर सचमुच ही मखमली लगी हुई हो...’’

‘‘और माँ, ऐसी प्लेटें भी तो किसी और के पास नहीं...’’

ये तो वे फ्रांस से लाए थे, देखो मैंने इनमें से एक भी नहीं टूटने दी, अभी तक पूरी बारह हैं, गिनो तो भला...’’

डाँका चाहती थी कि माँ का ध्यान कहीं लगा रहे, भले ही प्लेटें और चम्मच गिनने में ही। पर उसे उसमें भी कठिनाई-सी अनुभव होती थी जब माँ को कुछ ऐसी ही चीजें याद आ जाती थीं, जो अब वहाँ नहीं थीं। एक दिन तो माँ ने मोतियों की एक कंघी के लिए सारा दिन मुसीबत किए रखी थी—एक-एक चीज़ खोलती और रखती और वह कंघी को ऐसे ढूँढ़ रही थी जैसे सुबह वह खुद ही कहीं रखकर भूल गई हो।

पर उस दिन माँ को किसी और चीज़ की याद नहीं आई थी। डाँका कुछ आश्वस्त हो चली थी कि अचानक माँ ने मेज़ की एक दराज़ खोलते हुए पूछा था :

‘‘अरी डाँका, तुम्हारे पिता जी का यहाँ खत पड़ा हुआ था, कहाँ गया ?’’

‘‘खत....’’ डाँका चौंक उठी।

‘‘कल तुम्हारे पिता का खत आया था कि अब वह बड़ी जल्दी आ जाएगा, मैंने कल तुम्हें बताया नहीं था ?’’

‘‘नहीं।’’

‘‘फिर खुशी में भूल गई हूँगी ? मैंने यहाँ मेज की दराज में रखा था...’’

डाँका को लगा—जैसे माँ को रात कोई सपना आया हो।

‘‘बोलती क्यों नहीं ? तुमने लिया है खत ?’’ मैं पूछ रही थी, पर डाँका से कुछ बोला नहीं जा रहा था।

माँ फिर खुद ही पूछ रही थी, ‘‘पैरिस से आया था ना ?’’ और खुद ही दलीलों में पड़कर कह रही थी, ‘‘वहाँ से इटली ना चला जाए, अगर इटली चला गया...’’

‘‘इटली....’’ डाँका ने माँ का ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए धीरे-से कहा, ‘‘माँ, तुम कभी इटली गई हो ?’’

‘‘नहीं, पर मुझे यह पता है कि इटली गया मर्द जल्दी नहीं लौटता। कई तो लौटते ही नहीं। क्या पता तुम्हारे पिता भी....’’ और माँ कुछ ऐसी दलीलों में पड़ गई थी कि वह खड़ी नहीं रह सकी थी। वह पलँग की एक बाँही पर गुमसुम-सी बैठ गई थी।

डाँका के लिए माँ की यह हालत भी बुरी थी, जब वह पत्थर सी हो जाया करती थी। उसने माँ को एक असीम चुप्पी से बचाने के लिए पूछा, ‘‘पर माँ, लोग इटली जाकर लौटते क्यों नहीं ?’’

माँ कितनी ही देर उसके मुँह की तरफ देखती रही, फिर हँस-सी पड़ी, ‘‘मर्द किसी देश भी जाए, उसकी औरत डरती नहीं, पर अगर इटली जाए तो औरत को उसका भरोसा नहीं रहता...’’

‘‘पर क्यों ?’’ डाँका भी हँस-सी पड़ी थी।

‘‘तुम तो पगली हो,’’ माँ को यह बात बताने में शर्म-सी आ रही थी, पर फिर वह संकोच में कहने लगी थी, ‘‘इटली की औरतें मर्दों पर जादू कर देती हैं।...’’

और फिर माँ ने एक गहरी साँस लेकर कहा था, ‘‘हाय रे ! वह कहीं इटली न चला जाए ! फिर मैं उमर-भर यहाँ इंतजार करती रहूँगी...वह नहीं आएगा...’’

उस दिन अकेले बैठकर डाँका ने जिंदगी में पहला सिगरेट पिया था.....

[3]

‘‘सिगरेट का इतिहास कौन लिखेगा

?’’ डाँका को एक ख्याल-सा आया,

‘‘देखने को लगता है कि सिगरेट का इतिहास उसके नाम में

होता है। अलग-अलग नाम में, अलग-अलग ब्रांड में—किसी का इतिहास

पैंतीस वर्ष का, किसी का पचास वर्ष का—फिल्मों में जब किसी का

इश्तिहार रहता है, उसका इतिहास ऐसे ही बताया जाता है—पर यह

सिगरेट का इतिहास कैसे हुआ ? यह तो उस कंपनी का विशेष इतिहास

हुआ...’’

डाँका ने हाथवाले सिगरेट की आखिरी आग से एक और सिगरेट सुलगाया और सोचने लगी, ‘एक बार मेरे पिता ने मुझे खुद बताया था कि उसने पहला सिगरेट अपनी पहली कमाई के जश्न के मौके पर पिया था। उस दिन वह बहुत खुश था। पढ़ाई के दिनों में उसने इस तरह से संयम रखा था और मन से इकरार कर लिया था कि जब तक वह अपनी हथेली पर अपनी कमाई के पैसे नहीं रखेगा, तब तक वह सुख की कोई चीज़ नहीं खरीदेगा...सो उसके लिए यह सुख की निशानी थी....’

डाँका के सिर को एक चक्कर-सा आया—शायद इसलिए कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रविवार था, काम पर नहीं जाना था, इसलिए कुछ भी बनाने का उपक्रम नहीं किया था। काफी के प्याले की जगह भी उसने सिगरेट पिया था, रोटी और पनीर के टुकड़े की जगह भी सिगरेट, और सिगरेट की जगह भी सिगरेट।

और डाँका को ख्याल आया—कि एक बार उसने खलील जिब्रान की एक किताब में पढ़ा था, खलील के अपने हाथों का लिखा हुआ खत, कि उसने एक दिन में दस लाख सिगरेट पिए थे....

डाँका फिर ख्यालों में डूब गई—सिगरेट का असली इतिहास यह होता है कि किसी को किस वक्त सिगरेट की तलब महसूस होती है...

और डाँका को पहाड़ी पर का यह गिरजा याद हो आया—जिसमें पत्थरों की कुछ कंदराएँ बनी हुई थीं। कहते हैं कि वर्षों पहले जब यहाँ तुर्कों का राज्य स्थापित हुआ था, लोगों पर बड़े जुल्म हुए थे। तब कुछ विद्वान इन कंदराओं में चले गए थे और तुर्कों की नजर से छुपकर समय का इतिहास लिखते रहे थे....जंगलों के कंद-मूल और तंबाकू के पत्ते खाकर वे गुजारा करते और इतिहास लिखते.....

डाँका के मन में, पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर इतिहास लिखनेवालों के चेहरे, और खलील जिब्रान का उसकी तस्वीरों में से देखा चेहरा, गड्डमड्ड-से हो गए। सोचने लगी—सो यह भी सिगरेट का इतिहास है—किसी रचना के जरूरत के वक्त...

फिर एक और याद उसके बदन में झुरझुरी-सी पैदा कर गई। यह कोमारक की याद थी। उसके अन्दर भूख की एक लहर दौड़ गई—‘‘एक जिस्म को रोटी की भूख भी लगती है और दूसरे जिस्म की भी....’’

डाँका ने सिगरेट का लंबा कश लिया, और आँखें मींच लीं। हाथ, वहीं उसके होंठों के पास सो-सा गया। सिगरेट के साथ इकट्ठी होती रही राख जब झड़कर उसके मुँह पर गिरी तो उसकी तपिश से वह चौंक उठी।

‘‘कम्बख्त न जाने कहाँ होगा ?’’ डाँका के मन में कुछ हुआ तो उसे लगा—उसके कमरे की दोनों खिड़कियाँ अचानक बंद हो गई थीं। और हर शब्द जो आगे की खिड़की में से बाहर चला गया था, हमेशा के लिए बाहर रह गया था। और हर अर्थ जो आगे की खिड़की में से बाहर चला गया था, हमेशा के लिए बाहर रह गया था......

कमरे में सिगरेट जलता रहा, डाँका सुलगती रही....

‘‘सिगरेट का इतिहास...’’ डाँका की आँखों के आगे धुंध-सी छा गई—शायद सिगरेट का धुआँ।

‘‘यह पल, यह घड़ी...इस जैसे कई पल, कई घड़ियाँ...ये भी सिगरेट का इतिहास है...बेशक इनके लिए शब्द भी कोई नहीं, और अर्थ भी कोई नहीं....’’

डाँका ने पोरों में थामे हुए सिगरेट के आखिरी टुकड़े को वहीं फेंक दिया।

वह खुद बुझे हए सिगरेट की तरह वहीं निढाल हो गई जहाँ बैठी हुई थी।

‘‘डाँका तुम्हें मेरी कसम, अपना ध्यान रखना। बोलो रखोगी ?’’

‘‘रखूँगी।’’

‘‘यह मैं तुम्हें अमानत दे रहा हूँ।’’

‘‘अमानत ?’’

‘‘यह मेरी डाँका मेरी अमानत।’’

डाँका बुझी हुई भी सुलग उठी। उसके कानों में कोमारक की आवाज़ भर रही थी।

‘‘कोमारक कहाँ है ? कहीं भी नहीं...’’ डाँका का मन व्याकुल हो उठा, ‘‘यहाँ सिर्फ मैं रह गई हूँ, और उसकी आवाज़...’’

डाँका को बेचैनी भी महसूस हुई, एक चैन-सा मिला, ‘‘अगर व्यतीत की कुछ आवाजें भी आदमी के पास न रहतीं, आदमी का क्या बनता...’’

साथ ही डाँका को अपना इकरार याद हो आया कि वह कोमारक की अमानत थी, और उसे अमानत का ध्यान रखना था। उसने उठकर कॉफी का प्याला बनाया, पनीर का एक टुकड़ा प्लेट में रखा, और जब खाने लगी, उसे याद हो आया—कोमारक की जो नज़म कभी जल्सों में बड़े जोश के साथ सुनी जाती थी, वह नज़म लिखते वक्त उसने कोई एक सौ सिगरेट पिए थे। कोमारक घर में भी कभी-कभी वह नज़म बड़े मन से पढ़ा करता था—

‘‘मैं शहीदों की कबर पर जाकर

इक छुरी तेज़ कर रहा हूँ—

इस छुरी के दम से, इक बगावत आएगी

‘औ’ उनके लहू का बदला चुकाएगी...’’

और डाँका हँसा करती थी,’’ एक नज़म लिखते हुए तुमने एक सौ सिगरेट पिए हैं, अभी तो तुम छुरी को तेज़ ही कर रहे हो, जब इससे बगावत लाओगे तब कितने सिगरेट पिओगे ?’’

पुरानी हँसी में से डाँका को नई रुलाई आ गई, ‘‘इन सिगरेटों का इतिहास कौन लिखेगा ? ये जो कोमारक ने इस नज़म को लिखते वक्त पिए थे ?’’

डाँका ने कॉफी का आखिरी घूँट भरा, और फिर एक सिगरेट पीते हुए ख्यालों में डूब गई—‘‘इस नज़म का इतिहास भी कौन जानता है ? उसने ना जाने किसके लिए लिखी थी, लोगों ने किसके लिए समझी....’’

‘‘लोग जब इस नज़म पर तालियाँ बजाते हैं, मैं कुछ हैरान हो जाता हूँ,’’ कोमारक कहा करता था।

‘‘वे समझते हैं, यह जो बगावत है, यह नज़म उसका इतिहास है, ’’ डाँका उसे जवाब दिया करती थी।

‘‘यही तो मुश्किल है, यह जो कच्ची-पक्की-सी बगावत आई है, इससे क्या बदला है ? हुक्म नहीं बदले, सिर्फ हाकिमों के मुँह बदले हैं,’’ कोमारक की आवाज़ कुछ ऊँची हो जाया करती थी।

डाँका उसकी आवाज को अपने होंठों से ढँक दिया करती थी, ‘‘खुदा का वास्ता है, यह बात और किसी के आगे न कहना।’’

‘‘मुझे कुछ भी कहने में विश्वास नहीं, सिर्फ करने में विश्वास है,’’ कोमारक हँस पड़ा करता था।

‘‘पर तुम्हारे-मेरे किए क्या होता है,’’ डाँका उदास-सी हो जाया करती थी।

‘‘तुम्हें एक बात बताऊँ ?’’ एक दिन कोमारक ने आचनक ऐसे कहा था कि डाँका बिलकुल ही नहीं जान सकी थी कि वह कौन-सी बात कहने लगा था, जिसका पहले उसे पता नहीं था।

‘‘क्या ?’’

‘‘वह मेरी नज़म है ना...’’

‘‘कौन-सी ? मरे हुओं की कबर पर छुरी तेज़ करनेवाली कि कोई और ?’’

‘‘वही।’’

‘‘हाँ।’’

‘‘यह बड़ी देर से मेरे मन में थी, तब से जब इस पिछली बगावत का चेहरा कुछ निखर रहा था...’’

‘‘सो यह नज़म इसी की देन है ?’’

‘‘जब कल्पना की थी, तब इसी की थी, पर जब लिखी तो इसकी न रही।’’

डाँका ने हाथवाले सिगरेट की आखिरी आग से एक और सिगरेट सुलगाया और सोचने लगी, ‘एक बार मेरे पिता ने मुझे खुद बताया था कि उसने पहला सिगरेट अपनी पहली कमाई के जश्न के मौके पर पिया था। उस दिन वह बहुत खुश था। पढ़ाई के दिनों में उसने इस तरह से संयम रखा था और मन से इकरार कर लिया था कि जब तक वह अपनी हथेली पर अपनी कमाई के पैसे नहीं रखेगा, तब तक वह सुख की कोई चीज़ नहीं खरीदेगा...सो उसके लिए यह सुख की निशानी थी....’

डाँका के सिर को एक चक्कर-सा आया—शायद इसलिए कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रविवार था, काम पर नहीं जाना था, इसलिए कुछ भी बनाने का उपक्रम नहीं किया था। काफी के प्याले की जगह भी उसने सिगरेट पिया था, रोटी और पनीर के टुकड़े की जगह भी सिगरेट, और सिगरेट की जगह भी सिगरेट।

और डाँका को ख्याल आया—कि एक बार उसने खलील जिब्रान की एक किताब में पढ़ा था, खलील के अपने हाथों का लिखा हुआ खत, कि उसने एक दिन में दस लाख सिगरेट पिए थे....

डाँका फिर ख्यालों में डूब गई—सिगरेट का असली इतिहास यह होता है कि किसी को किस वक्त सिगरेट की तलब महसूस होती है...

और डाँका को पहाड़ी पर का यह गिरजा याद हो आया—जिसमें पत्थरों की कुछ कंदराएँ बनी हुई थीं। कहते हैं कि वर्षों पहले जब यहाँ तुर्कों का राज्य स्थापित हुआ था, लोगों पर बड़े जुल्म हुए थे। तब कुछ विद्वान इन कंदराओं में चले गए थे और तुर्कों की नजर से छुपकर समय का इतिहास लिखते रहे थे....जंगलों के कंद-मूल और तंबाकू के पत्ते खाकर वे गुजारा करते और इतिहास लिखते.....

डाँका के मन में, पहाड़ों की कंदराओं में बैठकर इतिहास लिखनेवालों के चेहरे, और खलील जिब्रान का उसकी तस्वीरों में से देखा चेहरा, गड्डमड्ड-से हो गए। सोचने लगी—सो यह भी सिगरेट का इतिहास है—किसी रचना के जरूरत के वक्त...

फिर एक और याद उसके बदन में झुरझुरी-सी पैदा कर गई। यह कोमारक की याद थी। उसके अन्दर भूख की एक लहर दौड़ गई—‘‘एक जिस्म को रोटी की भूख भी लगती है और दूसरे जिस्म की भी....’’

डाँका ने सिगरेट का लंबा कश लिया, और आँखें मींच लीं। हाथ, वहीं उसके होंठों के पास सो-सा गया। सिगरेट के साथ इकट्ठी होती रही राख जब झड़कर उसके मुँह पर गिरी तो उसकी तपिश से वह चौंक उठी।

‘‘कम्बख्त न जाने कहाँ होगा ?’’ डाँका के मन में कुछ हुआ तो उसे लगा—उसके कमरे की दोनों खिड़कियाँ अचानक बंद हो गई थीं। और हर शब्द जो आगे की खिड़की में से बाहर चला गया था, हमेशा के लिए बाहर रह गया था। और हर अर्थ जो आगे की खिड़की में से बाहर चला गया था, हमेशा के लिए बाहर रह गया था......

कमरे में सिगरेट जलता रहा, डाँका सुलगती रही....

‘‘सिगरेट का इतिहास...’’ डाँका की आँखों के आगे धुंध-सी छा गई—शायद सिगरेट का धुआँ।

‘‘यह पल, यह घड़ी...इस जैसे कई पल, कई घड़ियाँ...ये भी सिगरेट का इतिहास है...बेशक इनके लिए शब्द भी कोई नहीं, और अर्थ भी कोई नहीं....’’

डाँका ने पोरों में थामे हुए सिगरेट के आखिरी टुकड़े को वहीं फेंक दिया।

वह खुद बुझे हए सिगरेट की तरह वहीं निढाल हो गई जहाँ बैठी हुई थी।

‘‘डाँका तुम्हें मेरी कसम, अपना ध्यान रखना। बोलो रखोगी ?’’

‘‘रखूँगी।’’

‘‘यह मैं तुम्हें अमानत दे रहा हूँ।’’

‘‘अमानत ?’’

‘‘यह मेरी डाँका मेरी अमानत।’’

डाँका बुझी हुई भी सुलग उठी। उसके कानों में कोमारक की आवाज़ भर रही थी।

‘‘कोमारक कहाँ है ? कहीं भी नहीं...’’ डाँका का मन व्याकुल हो उठा, ‘‘यहाँ सिर्फ मैं रह गई हूँ, और उसकी आवाज़...’’

डाँका को बेचैनी भी महसूस हुई, एक चैन-सा मिला, ‘‘अगर व्यतीत की कुछ आवाजें भी आदमी के पास न रहतीं, आदमी का क्या बनता...’’

साथ ही डाँका को अपना इकरार याद हो आया कि वह कोमारक की अमानत थी, और उसे अमानत का ध्यान रखना था। उसने उठकर कॉफी का प्याला बनाया, पनीर का एक टुकड़ा प्लेट में रखा, और जब खाने लगी, उसे याद हो आया—कोमारक की जो नज़म कभी जल्सों में बड़े जोश के साथ सुनी जाती थी, वह नज़म लिखते वक्त उसने कोई एक सौ सिगरेट पिए थे। कोमारक घर में भी कभी-कभी वह नज़म बड़े मन से पढ़ा करता था—

‘‘मैं शहीदों की कबर पर जाकर

इक छुरी तेज़ कर रहा हूँ—

इस छुरी के दम से, इक बगावत आएगी

‘औ’ उनके लहू का बदला चुकाएगी...’’

और डाँका हँसा करती थी,’’ एक नज़म लिखते हुए तुमने एक सौ सिगरेट पिए हैं, अभी तो तुम छुरी को तेज़ ही कर रहे हो, जब इससे बगावत लाओगे तब कितने सिगरेट पिओगे ?’’

पुरानी हँसी में से डाँका को नई रुलाई आ गई, ‘‘इन सिगरेटों का इतिहास कौन लिखेगा ? ये जो कोमारक ने इस नज़म को लिखते वक्त पिए थे ?’’

डाँका ने कॉफी का आखिरी घूँट भरा, और फिर एक सिगरेट पीते हुए ख्यालों में डूब गई—‘‘इस नज़म का इतिहास भी कौन जानता है ? उसने ना जाने किसके लिए लिखी थी, लोगों ने किसके लिए समझी....’’

‘‘लोग जब इस नज़म पर तालियाँ बजाते हैं, मैं कुछ हैरान हो जाता हूँ,’’ कोमारक कहा करता था।

‘‘वे समझते हैं, यह जो बगावत है, यह नज़म उसका इतिहास है, ’’ डाँका उसे जवाब दिया करती थी।

‘‘यही तो मुश्किल है, यह जो कच्ची-पक्की-सी बगावत आई है, इससे क्या बदला है ? हुक्म नहीं बदले, सिर्फ हाकिमों के मुँह बदले हैं,’’ कोमारक की आवाज़ कुछ ऊँची हो जाया करती थी।

डाँका उसकी आवाज को अपने होंठों से ढँक दिया करती थी, ‘‘खुदा का वास्ता है, यह बात और किसी के आगे न कहना।’’

‘‘मुझे कुछ भी कहने में विश्वास नहीं, सिर्फ करने में विश्वास है,’’ कोमारक हँस पड़ा करता था।

‘‘पर तुम्हारे-मेरे किए क्या होता है,’’ डाँका उदास-सी हो जाया करती थी।

‘‘तुम्हें एक बात बताऊँ ?’’ एक दिन कोमारक ने आचनक ऐसे कहा था कि डाँका बिलकुल ही नहीं जान सकी थी कि वह कौन-सी बात कहने लगा था, जिसका पहले उसे पता नहीं था।

‘‘क्या ?’’

‘‘वह मेरी नज़म है ना...’’

‘‘कौन-सी ? मरे हुओं की कबर पर छुरी तेज़ करनेवाली कि कोई और ?’’

‘‘वही।’’

‘‘हाँ।’’

‘‘यह बड़ी देर से मेरे मन में थी, तब से जब इस पिछली बगावत का चेहरा कुछ निखर रहा था...’’

‘‘सो यह नज़म इसी की देन है ?’’

‘‘जब कल्पना की थी, तब इसी की थी, पर जब लिखी तो इसकी न रही।’’

|

|||||

अन्य पुस्तकें

लोगों की राय

No reviews for this book

i

i